- Beyond 5G新経営戦略センタートップ

- AI×未来×オール光ネットワーク 標準化・ルール形成ガイドブック

AI×未来×オール光ネットワーク

PDF 版:AI×未来×オール光ネットワーク 標準化・ルール形成ガイドブック

PDFダウンロード:AI×未来×オール光ネットワーク 標準化・ルール形成ガイドブック.pdf

WEB版:AI×未来×オール光ネットワーク 標準化・ルール形成ガイドブック

-

はじめに

-

01

-

02

-

03

-

04

-

特別取材・会談

AI×未来×光時代

いま、世の中で何が起きているのか?

| ・ 生成AI時代、大量の電力消費が社会課題に! ・ 地球規模で電力が足りない!?世界中で需要が高まるデータセンターの課題・・・ ・ 日本の “オール光ネットワーク” で世界を救う |

生成AI時代、大量の電力消費が社会課題に!

最近、検索をすると、“生成AIによる概要” が表示されるのはご存知ですか?

最近、検索をすると、“生成AIによる概要” が表示されるのはご存知ですか?

私たちにとっては何気ない“いつもの検索”と“その結果確認”の動作にすぎませんが、検索命令を受けたスマホやPCの裏側では、常時膨大な量の情報が収集され、生成AIによる整理・分析を終え回答が導き出されるという動作が通信を活用して瞬時に行われ、検索結果を“生成AIによる概要”として表示しています。

“検索1回あたりの、生成AIによる概要作成(ChatGPT等)の消費電力はGoogle検索の10倍だ” (※1)とも言われ、生成AIが大量の電力を消費することが、大きな社会課題となっています。

AIは、登場以降、開発競争が激化し、様々な分野での活用が普及しています。将来的には、AIを搭載したアバターやロボットが通信ネットワークやデータセンターを介して相互に通信を行う形態も急速に広がっていくことが予想されます。技術の進歩のために仕方ないとはいえ、このままでは、私たちの社会は想像を絶するほどの大量の電力を必要とするようになるのです。

(※1)出典:IEAレポート『Electricity 2024 Analysis and forecast to 2026』より、「Special focus: data centres, cryptocurrencies and AI」

地球規模で電力が足りない!?世界中で需要が高まるデータセンターの課題・・・

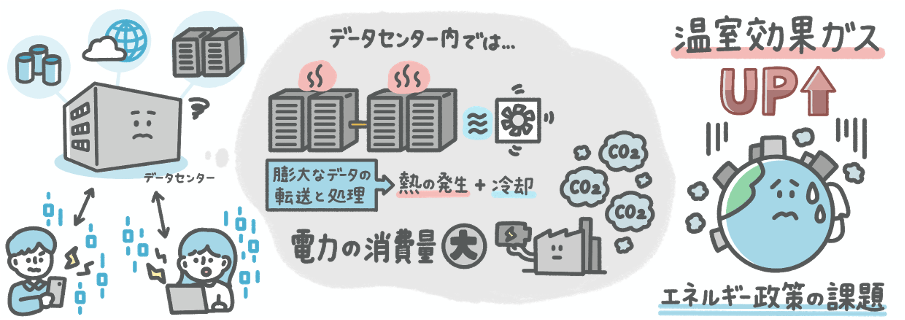

生成AIの利用拡大で増加の一途をたどる電力消費問題にはデータセンターの存在が大きく影響しています。

データセンターは、デジタルデータを保存するとともにAIを含めた様々な処理を行う物理的な場所です。検索エンジンやクラウド、音楽や映像の配信、生成AIなどを提供する企業には、必要不可欠な存在です。データセンターの内部には、数千台・数万台という規模のサーバーがあり、それぞれがネットワークでつながっている状態で設置され、日々フル稼働し、多くの電力を消費し続けています。

現在、データセンターの需要は非常に高く、さらなる需要に応えるため、建設ラッシュの状態が続いています。

データセンターの消費電力量増加が加速し、電力不足や温室効果ガスの排出量が増加しています。

データセンター内のサーバーは、それ自身が大量の電力を消費するだけでなく、多くの熱を発生します。この熱を冷却するためにも多くの電力が使用されています。特に、日本のように火力発電に依存している国では、これらの電力消費がそのままCO2排出量の増大につながるため、環境負荷が増大する一因となっています。

このような状況において、データセンターの消費電力の増加に伴うCO2などの温室効果ガスの排出量の増加、および電力不足は、今後のエネルギー政策の根幹を揺るがす重要な課題として認識されています。持続可能なエネルギー供給の実現と、データセンターの省エネ対策の強化が急務となっています。生成AIによる消費電力増加は、日本だけの問題ではなく、AI関連投資が非常に盛んな米国をはじめ、他の国においても同様に重要な課題です。

日本の “オール光ネットワーク” で世界を救う

日本の技術で、世界規模の電力増加を劇的に抑えることができるとしたら・・・

ぜひ知りたいと思いませんか!?

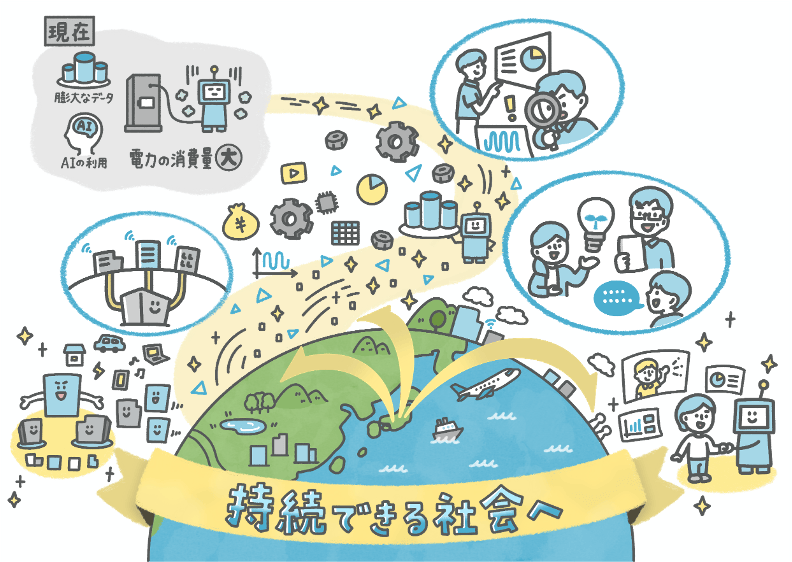

今、世界の電力需要は急速に増加し、持続可能なエネルギー供給の確保が喫緊の課題となっています。しかし、もし日本の技術がこの電力増加を劇的に抑えることができるとしたら?環境負荷を軽減しながら、経済発展と社会の持続可能性を両立できるとしたら?

・・・ このような革新的な技術が現実のものとなれば、私たちの未来は大きく変わります。

社会課題の解決と経済発展を同時に可能にする技術が、“オール光ネットワーク” です。

持続できる社会を実現する “オール光ネットワーク”

総務省は、AI社会を支える次世代情報通信基盤(通信ネットワーク)の実現に向けた戦略において「複数事業者間をシームレスに繋ぐオール光ネットワークサービスの2030年頃の国内本格導入とオール光ネットワーク関連製品・サービスの海外展開を目指す。」としています。オール光ネットワークは、インターネットのような柔軟なネットワークを提供しながら、大容量・低遅延通信を実現し、環境にも優しいという特長を持つ技術であり、次世代情報通信基盤(通信ネットワーク)として注目が高まっています。オール光ネットワークを社会実装し、グローバルでの導入を加速することで、低環境負荷で安心・安全な持続できる社会の実現を目指しています。

(参考)総務省「AI社会を支える次世代情報通信基盤の実現に向けた戦略 - Beyond 5G推進戦略2.0 -」、2024年8月

Contents. 01

オール光ネットワークを知る!

(※)APN: All-Photonics Network |

オール光ネットワーク(APN)とはネットワークすべてを“光” にすること!

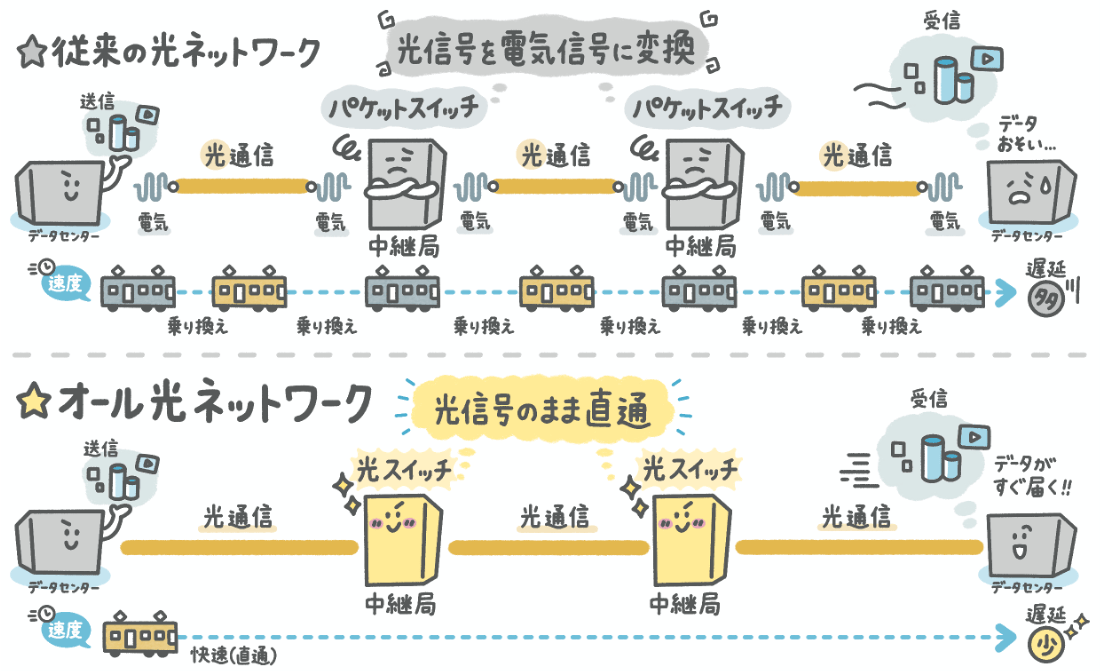

現在、私たちの社会において欠かせない情報インフラとは、インターネット、電話、テレビ、等を指します。これらを支える通信ネットワークは生成AIの利用拡大でますます大容量化が求められ、光通信の導入が進みます。大規模な中継局では様々な方向から光通信によって集まる情報を一旦電気信号に変換して中身を見て行き先の光信号に乗せ換える処理を行い、再度光信号に戻します。まるで各駅停車の電車で乗り換えている状態と言えます。端から端まで電気信号に戻すことなく光通信で繋ぐことができれば、直通の快速電車のような効率的な通信が可能になります。

オール光ネットワークへの大きな期待とは!?

AI社会を支える次世代情報通信基盤

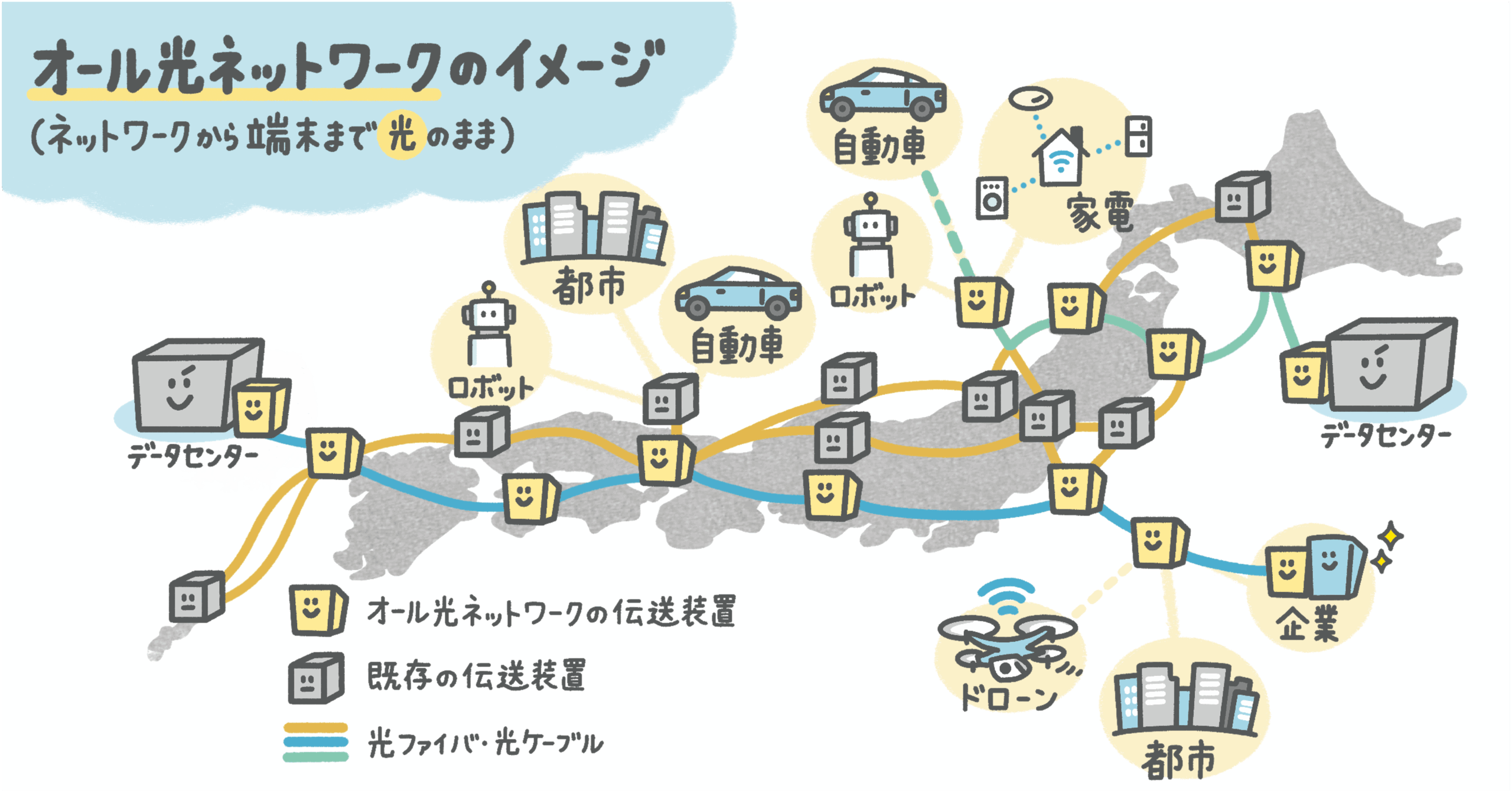

国は、2030年代のAI社会を支えるデジタルインフラ像として、個別分野に特化した小規模・分散化した多数のAIや、これを駆動するデータセンター等を連携させ、モノ(自動車、ドローン、ロボット等)やセンサーを含む多様なユーザーとを、場所を問わずに繋ぐことが可能な、低遅延・高信頼・低消費電力な次世代情報通信基盤(Beyond 5G)を見据えています。

Beyond 5Gの実現に向けて、●オール光ネットワーク、●非地上系ネットワーク(Non-Terrestrial Network:NTN(※1))、●無線アクセスネットワーク(Radio Access Network:RAN(※2))、の3分野を我が国の戦略分野として位置付けています。

特にオール光ネットワーク関連技術に大きな期待!?

今後、スマートシティ、自動運転、ロボットの遠隔制御、AIが活用されていく未来では、やり取りされるデータが急増し、今まで以上の高速、低遅延、高信頼性、高エネルギー効率が求められることになります。特に日本の通信ネットワークにおいて、データセンターや伝送装置は多くのデータが集まり、処理される中継点となります。このネットワークの性能を飛躍的に向上させる基盤として期待されているのがオール光ネットワークなのです。

(※1)NTNは、地上に限定せず、海、空、宇宙に至るすべてを多層的につなげる非地上系ネットワーク

(※2)RANは、携帯電話(スマートフォン)などの端末を、無線接続を通してコアネットワークに接続するためのネットワーク

(参考)総務省「AI社会を支える次世代情報通信基盤の実現に向けた戦略 概要- Beyond 5G推進戦略2.0 -」 2024年8月

オール光ネットワークの実現で電気から、光に置き換わるメリットとは?

確定遅延

| 注目は、遅延が揺らがない “確定遅延”! 光で直結するから実現できる、確定遅延とは、遅延が一定であることをいいます。現在、動画配信などではIPパケットと呼ばれる小さなコンテナにデータを分割して送っています。このコンテナが早く届いたり、遅く届いたりするため、動画が時々止まる遅延時間の揺らぎが存在しています。例えば、製造業や建設業の現場で通信を使ってロボット等の遠隔制御の操作をするとき、遅延時間が揺らぐと、もどかしい操作感になります。一方で、遅延時間が一定であればそれを見越した処理とすることで自然な操作が可能になります。 |

|

消費電力の削減

| 光に置き換わることでのメリットは消費電力の削減! 動画を見ていたらスマートフォンが熱くなったという経験はありませんか?これは電気信号による通信や動画の処理が高速になるほど電気のエネルギーの一部が熱になりやすい性質によるものです。一方で、光信号によるデータの伝送や処理では、電気信号の場合と比較して、熱はごくわずかしか発生しません。この特徴を活かし、現在電気信号による通信が用いられている部分を順次光信号に置き換えていくことで、電力消費を大幅に削減できるのです。 |

|

大容量・低遅延通信

| 光で直結することで、低遅延でのデータの大容量送受信が可能! 従来のネットワークでは、途中で光信号と電気信号の変換を行い、行先方面のネットワークが混雑している際には、待たなければいけませんでした。多くの遅延が発生したのです。しかし、オール光ネットワークは光信号を電気信号に変換することなく光で直結するため、遅延を最小限に抑えることができます。例えば、オンラインゲームでは操作とゲーム内の反応のズレが少なくなり、快適にプレイできるようになります。 |

|

AIを活用する企業が知っておきたいデータセンターとオール光ネットワークの関係とは?

これから、AIを活用する企業にとって、データセンターとオール光ネットワークの関係性を知っておく必要があります。

企業は、データセンターを利用して膨大なデータを管理したり、AIによるデータ学習や分析を行っていますが、その際に、複数のデータセンター間でデータを共有する処理が行われています。膨大な量のデータ転送が繰り返されることで、消費電力も増加します。

近い将来、データセンター間や、データセンター内の通信がオール光ネットワークでつながるようになれば、膨大なデータの転送が迅速かつ安全に、さらには少ない電力で行われるようになります。膨大なデータを使い続けたい企業にとって、オール光ネットワークの導入は非常に重要です。自社のAIシステムが最適に機能するための基盤が整います。

データセンターの地方分散が可能に!

データを安定的かつ低遅延に伝送するため、データセンターは、大消費地に近い東京・大阪圏内に8割以上が集中し、電力需給の逼迫が問題になっています。

そこで、電力に余力がある地域にデータセンターを分散させる動きが始まりました。離れた場所にあるデータセンターをオール光ネットワークでつなぎデータ処理を分担することで、データ処理の急な需要変動に効率的に対応することができるようになります。

ただし、データセンターが遠方になる場合、長距離ネットワークを利用するコストが課題になります。技術だけでなく、コストバランスが社会実装には重要です。次世代AIが加速する将来に備えて、オール光ネットワークの動向を企業は見守ることが大事です。

オール光ネットワークで実現する迅速な災害復旧!

現在の光ネットワークでは光ファイバ断などの障害に対応する切替機能があります。オール光ネットワークでは、特定区間の障害だけなく、激甚災害のような広域障害時には日本海側のトラヒックを太平洋側に回すようなルート変更を行ってネットワークを復旧する光パスのレストレーション機能を目指しています。

オール光ネットワークに欠かせない “光電融合技術”とは?

進化し続ける光通信の技術 “光電融合技術”とは?

“光電融合技術”とは、電子デバイス(LSIなど)と光通信を支えてきた光デバイスを一体化し、高性能と低消費電力を狙う技術です。光電融合技術は20年以上前から研究されていましたが、デバイスのサイズや消費電力が大きいといった課題がありました。2019年にNTTが消費電力を2桁下げることのできる研究成果を発表し、“光電融合デバイス”の新たなフェーズの幕が開きました。

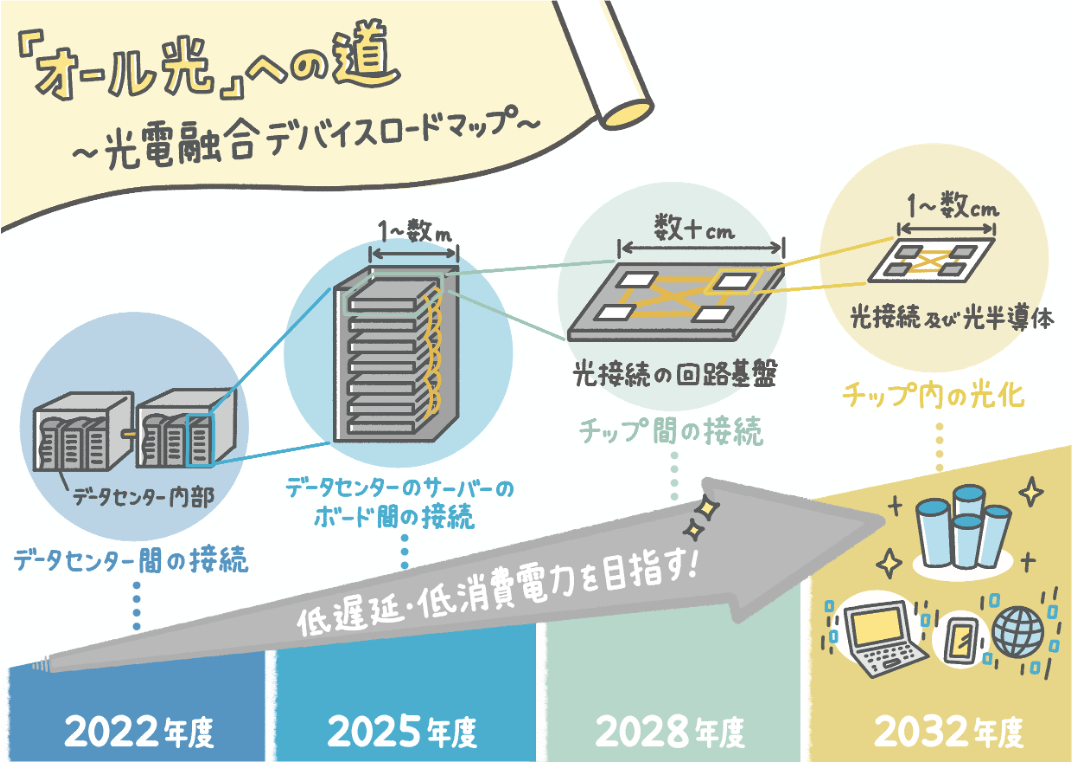

“光電融合デバイス” の未来ロードマップ

光電融合デバイスは、未来に向けて段階的に実用化が進んでいきます。データセンター間接続において、光電融合デバイスの商用化がすでに始まっており、今後は、サーバー内部のボード間、サーバー内部のチップ間、そして最後にはチップの内部でも光を使えるようになっていく予定です。

そして、光電融合デバイスは、日本だけでなく世界中の大企業からスタートアップまでが開発を進めており、既に競争が始まっています。技術開発に邁進するだけでなく、事業拡大のロードマップを描くことが重要になります。

オール光ネットワークは、未来に向けていろんな分野での活用が、期待されています!

|

【金融業界】金融取引の負荷分散や災害時のデータ保護! |

| オール光ネットワークの高速・低遅延性を活用して、50~100kmの範囲の複数のデータセンターがリアルタイムに連携して金融取引の負荷分散を可能にします。500km以上離れたデータセンターにリアルタイムに複製データを作ることで、災害時のデータ保護を実現するとともに、運用中のソフトウェア処理を瞬時に被災していないデータセンターへ移動させることでサービス継続性を確保することが可能となります。 | |

| 【放送業界】スムーズなライブ配信映画など制作効率UP! | |

| イベント会場やスポーツスタジアムと放送局とをオール光ネットワークで結ぶことで、多数のカメラ映像を圧縮せずにリアルタイムに放送局に送ることができます。従来は、各イベント会場やスポーツスタジアムに編集作業のための機器、人材をそれぞれ送る必要がありましたが、遠隔地のスタジアムからのカメラの映像であっても放送局でまとめて編集作業を行うことができ、効率的な番組制作が可能となります。特に、イベント会場との接続は、オンデマンド型との相性が良いと期待されて います。 |

|

|

【建設業界】トンネルの遠隔工事やメンテナンス需要へ! |

| トンネルや高所などの過酷な環境において、オール光ネットワークを使った高速、大容量の映像やデータの通信によって、遠隔の操作や確認が可能となります。 これによって、工程管理や安全確保、施工品質向上、更にはAIを活用した作業工程の改善、構造上の予兆検知や、工事後のメンテナンスにも活用することが期待できます。 また、遠隔地の重機の遠隔操作が可能になることで、作業効率向上を実現します。 |

|

|

【AI業界】データの安全性UPと益々の利用拡大に寄与! |

| クラウド上にあるGPU(※1)を利用して、AI を構成する場合、そこにデータをコピーしなければなりません。しかしながら、医療や金融など高度な機密性を要求される分野では、セキュリティ上の理由からデータのコピーは難しいです。そこで、重要なデータは企業の拠点のみに保管し、クラウド上のGPUとオール光ネットワークで結び、あたかも一体のように運用することで、セキュリティを保ちながら、クラウドのAIを活用することが可能になります。

(※1)GPUは、画像処理や計算処理を高速に行うためのハードウェアで、大量のデータ処理を高速に行うのが得意です。 |

|

知らなかった!!

|

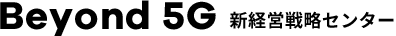

| 海外の国と通信できるのは、光の海底ケーブルがあるから! グローバル化が進む現代において、国境を越えたデータ通信は経済活動の生命線となっています。その通信インフラを支えているのが、海底に敷設された光ファイバーケーブル、いわゆる海底ケーブルです。インターネットの普及により、企業のビジネスはもはや一国にとどまりません。クラウドサービスや動画配信、金融取引など、膨大なデータがリアルタイムで世界を飛び交っています。その約99%が海底ケーブル経由で送受信されていることは、意外と知られていません。人工衛星を使った通信もありますが、遅延やコストの面で海底ケーブルの優位性は高いといえます。現在、世界には400本以上、総延長120万kmを超える海底ケーブルが敷設されており、日本もアメリカやアジア諸国と直結しています。これらの海底ケーブルの中を光信号が走っています。デジタル経済の大動脈として、海底ケーブルの重要性は今後さらに高まるでしょう。

|

Contents. 02

オール光ネットワークの市場創出・市場拡大

オール光ネットワークの市場創出・市場拡大に向けた“価値獲得” !

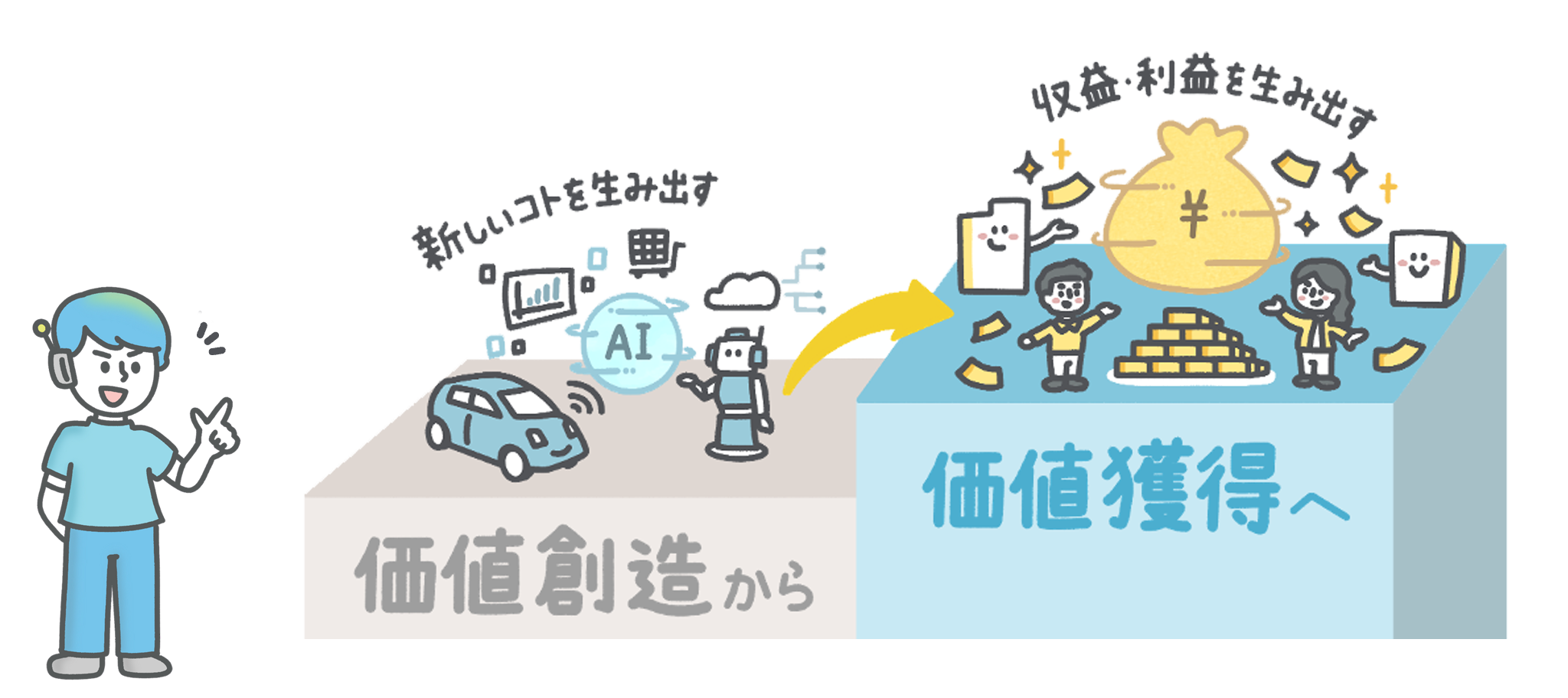

イノベーションには「価値創造」と「価値獲得」の両輪が必要です。「価値創造」は素晴らしい新技術や新サービスを開発することです。しかし、最終的な価値は顧客が決めます。顧客がコスト以上の対価を支払い、顧客の企業に経済的な収益をもたらすことで、真の意味で価値を生み出したことになります。創造した価値を、経済的な価値に変換するための活動が「価値獲得」です。イノベーションは「既存の若しくは新しい技術、アイデア、仕組み、組織などの新しい組合せ」であって、「企業に経済的な収益をもたらすもの」と定義されています。前者が「価値創造」、後者が「価値獲得」にあたります。

オール光ネットワークは、金融、放送、スマートシティなど、様々な分野で実証が始まっています。この新しい技術やサービスが、経済的、社会的、公共的価値を生み出す「価値獲得」にまで至らなければ、市場拡大・普及につながりません。その価値は、オール光ネットワークを活用する「顧客」が決めます。「顧客」に寄り添うことが、オール光ネットワークの市場創出・市場拡大に向けて最も重要です。

(参照)日本学術会議 見解「情報通信分野を中心に据えた産業化追求型(価値獲得型)研究開発プロジェクトの推進」

顧客の気持ちに寄り添い続けること

顧客のワクワクを想像して、顧客の“価値獲得”を一緒に考える。

顧客の価値獲得に向けては、顧客の気持ちに寄り添い、一緒に考えることが必要です。例えば、オール光ネットワークの適用分野候補の一つである医療業界において、高精細映像と低遅延通信を活用した遠隔診療システムや、遠隔手術サポートサービスなどの技術は既にあります。コストさえかければ実証することはできます。しかし、顧客の企業に経済的な価値を提供できなければ、実証で終了し、継続しません。顧客の価値獲得にまで至らなければ、オール光ネットワークの市場創出・市場拡大にはつながらないのです。

顧客だけでなく、顧客の顧客にも寄り添う・・・

オール光ネットワークは、顧客にとっても新しい技術であるため、今後の可能性を顧客自身も理解できていません。そこで重要なのが、顧客だけでなく、顧客の顧客にも寄り添い、価値獲得につながるオール光ネットワークの技術を活用したシステムやサービスに想いを巡らせ続けることです。ハイパースケーラーの顧客(顧客の顧客)は、金融業界、動画配信業界、自動車業界など多方面に広がっています。

例えば、大手動画配信サービス事業者は、ハイパースケーラーの重要顧客ですが、オール光ネットワークの大容量の安定・高速通信により、どのような新しいサービスを視聴者に提供し、収益を得ることできるでしょうか?

様々な業界でのオール光ネットワークの新しい活用方法とその需要を明らかにしていけば、ハイパースケーラーのオール光ネットワークの導入が進み、市場創出・市場拡大につながります。オール光ネットワークは、顧客だけでなく、顧客の顧客にも働きかけ、一緒に価値獲得を考えることが大切なのです。

Contents. 03

オール光ネットワークのルール形成

ルール形成型の市場創出・市場拡大とは?

ルール形成型の戦略 “3つの成功パターン”

ルール形成型の市場創出と市場拡大には、「政策による規制・基準」、「フォーラム規格・国際標準」、「民間認証・調達ガイドライン」による3つの成功パターンがあります。

| 成功パターン 事例.01 |

政策リードによる規制・標準

政策による規制・基準ダイキンは、中国のインバーター市場において、現地トップ企業を巻き込み、省エネ推進に苦慮する中国政府の政策形成をリード。 |

| 成功パターン 事例.02 |

標準化によるイノベーション連携の促進

フォーラム規格・国際標準ソニーは、キャッシュレス決済サービス市場において、近距離無線通信規格としてFelica方式を国際標準化し、ソフトウェア開発キットを公開したことで、Felicaアプリケーション開発への新規参入を容易にし、キャッシュレス決済サービスの普及を促す技術的基盤を構築しました。 |

| 成功パターン 事例.03 |

業界コンセンサス形成による新たな「モノサシ」開発

民間認証・調達ガイドラインWalmartは、サステナブル商品市場において、製品の持続可能性情報の収集・分析を行うサステナビリティ・コンソーシアムを設立し、コンソーシアムにて製品の持続可能性の評価指標を開発し、自社の調達に活用するとともに、業界における影響力を活かし製品の持続可能性を測る「モノサシ」を開発しました。 |

(参考)経済産業省_ルール形成型 市場創出の実践に向けて「市場形成ガイダンス」

オール光ネットワークも、対象となる市場を明確にした上で、ビジネスモデルのために必要なルールをデザインし、コンセンサスを形成するまでのプロセスが重要です。

またプロセスを進める上で、ルールへの求心力を得るためにも、仲間づくりが大切になります。

国際標準化はグローバルビジネス戦略のひとつ!

国際標準化がグローバルビジネス戦略へ!

今は、どの国に旅行しても持っている携帯が使えますが、約25年ほど前は、旅行をするたびに現地の携帯を契約する必要がありました。そこで、標準化団体は国を超えて同じ携帯で“つながる”仕組み構築に向けて技術仕様の国際標準化を進めてきました。

”つながる”仕組みの構築は、確かに国際標準化の重要な役割ですが、これからの時代は、国際標準化を、通信の相互接続のための手段のみならず、ルール形成型の市場創出・市場拡大のため、グローバルビジネス戦略として捉えることが重要です。

コンテナサイズの規格化(国際標準) |

|

| コンテナサイズの規格化は、国際物流の効率化において重要な役割を果たしています。ISO(国際標準化機構)が定める規格に基づき、20フィートや40フィートのコンテナサイズが標準化されています。これにより、世界中での輸送がスムーズに行えるようになりました。 例えば、ISO 668は貨物コンテナの分類、寸法、重量を規定する国際規格です。 この規格により、コンテナの積み替えや輸送が効率化され、物流コストの削減や貿易の円滑化が実現されています。 標準化により、輸送手段間での積み替えがスムーズになり、物流の効率が向上しました。その結果、輸送コストが削減され、より多くの企業が国際貿易に参入しやすくなりました。 |

|

|

コンテナサイズの規格化(国際標準)により、グローバルな物流ネットワークが強化され、貿易量が激増しました。 コンテナサイズの規格化(国際標準)により、グローバルな物流ネットワークが強化され、貿易量が激増しました。市場が拡大したのです。 |

オール光ネットワークも、国際標準の場でルール形成できるか否かが、通信産業の競争力を決める鍵となります。通信の標準化は、“つながる”ための手段から、“市場創出・市場拡大”のためのグローバルビジネス戦略に変化しつつあるのです。

国際標準化を知ろう!オール光ネットワークの国際標準化

グローバルビジネス戦略に欠かせない国際標準化とは!?

国際標準化により、全世界を舞台に、特定の技術・製品・サービスなどに、国際的に共通の規格や基準を定め、互換性、信頼性、安全性、効率性を向上させることができます。

デジュール標準

|

公的な機関で、明文化された手続きによって作成された標準。 |

|

フォーラム標準

| テーマに関心がある企業が集まって結成された“フォーラム”が中心となって作成された標準。 公的ではないが、一般に、デジュール標準のようにオープンな手続きで作成される。 |

|

デファクト標準

| 法的根拠はないが、市場での競争力で勝ち抜き、広く利用されるようになった事実上の標準。 |   |

オール光ネットワークに関する主な“標準化団体”オール光ネットワーク関連の標準化団体は複数あります。

(参考)オール光ネットワークに関する主要な標準化団体 情報通信審議会 情報通信技術分科会 技術戦略委員会 第43回「Beyond 5Gの国際標準化に関する動向・取組について」 |

●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。

●Wi-Fi®はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

●Windowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●Androidは、Google LLC.の商標または登録商標です。

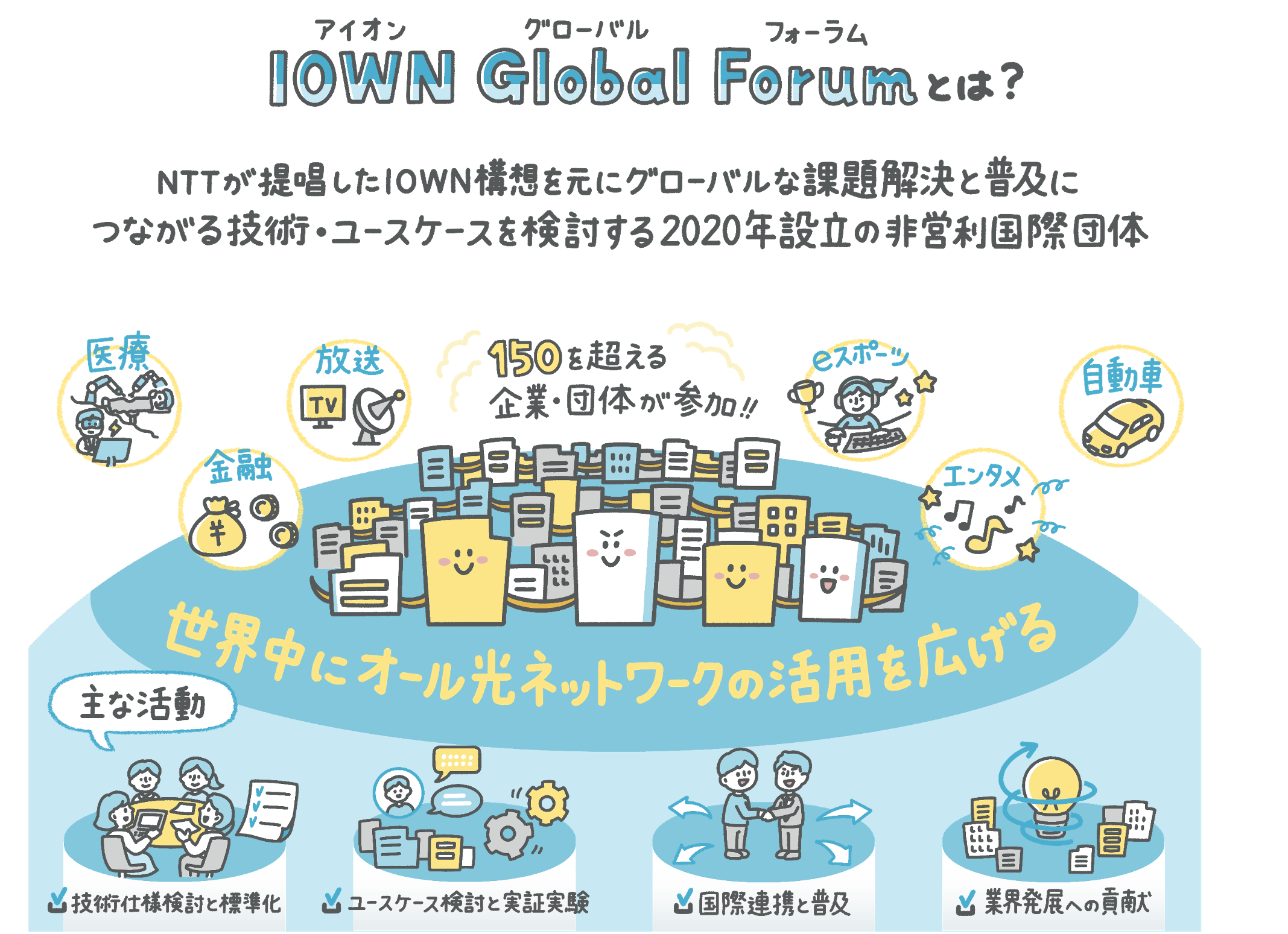

IOWN Global Forum とは!?

IOWN Global Forumは、2020年に設立されたオール光ネットワークの分野のフォーラムです!

オール光ネットワークのみならず、光をネットワークとコンピューティングに導入した次世代インフラを世界中に広げていくことを目指しており、現在、世界中から通信業界の主要なプレーヤや関連企業を含む150を超えるメンバーが加盟しています。

IOWN Global Forumの活動の特徴の一つがユースケースづくりです。金融業界、自動車業界、放送業界、建設業界などの企業も参加し、オール光ネットワークを活用し、新たな価値を生み出すユースケースを検討しています。また、これを基に国際標準化を推進し、グローバル展開を目指しています。

2023年に、IOWN Global Forumは、国際標準化機関(ITU-T)に、オール光ネットワークの接続インターフェースの技術等を提案しました。規格を統一化することで、例えば、より多くのデータセンターへオール光ネットワークが導入促進されるなど、市場の拡大を狙います。

IOWN Global Forumが目指す国際標準化!

オール光ネットワークの市場を創出・市場を拡大するために国際標準化を進めています!

オール光ネットワークは、複数の事業者によって提供されます。市場創出・市場拡大するためには、まず、複数の事業者が提供するネットワークがつながる仕組み(接続インターフェース等)が必要です。

世界は広く、1つの事業者がすべてのネットワークを構築することはできません。また、個々の事業者ごとに、他の事業者とつながる仕組みをつくるのは非効率的です。だから、つながる仕組みを国際標準化することが必要なのです。

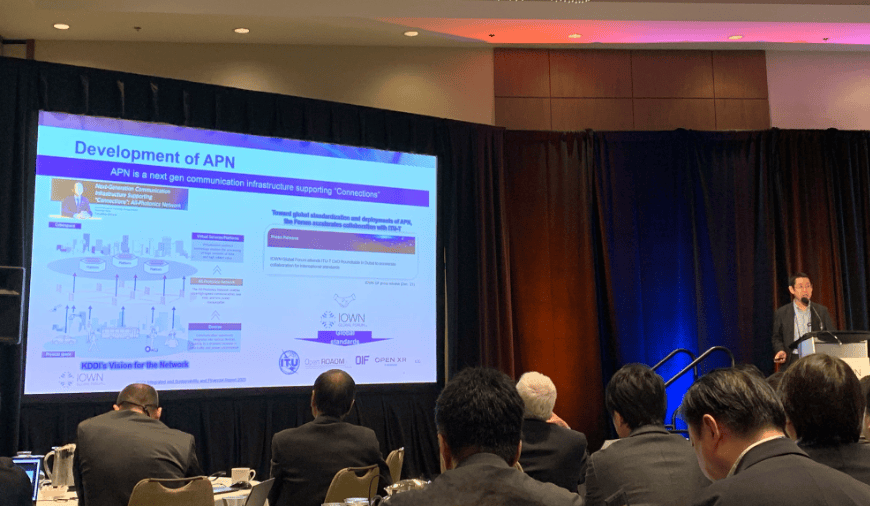

IOWN Global Forumは、2024年7月にオール光ネットワークが「つながる仕組み」として、仕様の概要と要求条件の定義を国際標準化団体であるITU-Tに提案しました。各国から多様な質問や知財に関する指摘等が寄せられましたが、国際標準化に向けて作業部会の開始が決まり、2026年度での承認を目指しています。

国際標準化することで、複数の事業者同士が容易に接続することができるようになります。しかしながら、「つながる仕組み」を提供するだけでは、市場創出・市場拡大はできません。国際標準化を手段として、市場創出・市場拡大するグローバルビジネス戦略を考えることが大切です。

(左)【ITU-T SG13会合でのAPN標準化テーマセッションの様子:スイス/ジュネーブ】(写真提供:KDDI)/(右)【IOWN Global Forumコンセプトに基づくグローバル標準化推進の提案:カナダ/バンクーバー】(写真提供:KDDI)

“3つの着眼点”で見る Qualcomm の 経営戦略名城大学 学術研究支援センター 顧問 後藤 吉正氏

3G標準がCDMA(※3)を採用したことで、Qualcommは標準必須特許の過半を保有する立場となった。それまでQualcommは、CDMAのインフラ設備、モバイル端末、通信LSI(※4)の事業を行っていたが、モバイル端末のプラットフォーマとなる道を選択した(前述の1)。 自社のCDMA必須特許のライセンスは大きな収入をもたらしたが、Qualcommはそれ以外に、自社の通信LSIの販売拡大に特許を用いた。QualcommのLSIを導入する端末メーカーには、特許ライセンスで優遇した。また、ライセンシーに対して、Qualcomm通信LSIを導入した端末メーカーには特許権の不行使を求めた。これは、モバイル端末メーカーがQualcomm LSIを採用するインセンティブを高めた。このように、自社特許を自社LSIの販売拡大ツールに用いた(前述の2)。 さらに、Qualcommは、自社特許の効力を高めるために、他社との関係性と自社の事業構造を変えた。まず、従来は、特許のライセンス先はLSIメーカーであったが、これをモバイル端末メーカーに切り替えた。そして、自社はモバイル端末事業から撤退し、LSIとその基本ソフトウェア(プラットフォーム)の事業に集中した。 この結果、端末メーカーが必須特許ロイヤリティーを負担する形態へ変化し、Qualcomm自体は、必須特許ロイヤリティーを要求するが、支払うことがないという、特許ライセンス交渉で強い立場となった(前述の3)。もし、Qualcommがこの対策をしなかったならば、LSI事業を行うQualcommは他の必須特許権者とのクロスライセンスが不可欠となり、Qualcommの特許の効力は著しく低下しただろう。 このようにして、Qualcommは自社の強み(多数の必須特許)をモバイル端末の有力プラットフォーマの地位の獲得に活用した。モバイルコミュニケーション市場で高い収益を得た企業は他にも存在し、それぞれ、独自の1、2、3があったと言えよう。筆者らの調査では、1、2、3の着眼点は、他の産業領域でも有効であった(※5)。また、これらは“標準化・知的財産”戦略と呼ぶよりも、経営戦略そのものと言えよう。標準化と知的財産という文脈では、標準化活動の推進方法や標準必須特許のライセンス収入が語られることが多い。しかし標準化や知的財産を競争優位や収益に転化するにはこれらを組み込んだ独自の経営戦略が不可欠と言えよう。

|

Contents. 04

オール光ネットワークが普及する時代に向けてこれからの時代に必要な人材

これからの時代に必要な人材とは?

今までは、技術者が標準化を担っていたが・・・

技術開発から事業化までのスピードが加速する中、標準化を進めながら顧客とコミュニケーションを取り、同時に事業化を推進することが求められるようになりました。そのためには、技術的な知識だけでなく、顧客のニーズや価値観を深く理解し、寄り添うことができる人材が標準化のプロセスに不可欠です。技術主導で標準化を進めても、最終的に顧客が価値を把握できていなければ事業として成立しないからです。

近年、オール光ネットワークの主要顧客であるハイパースケーラーも標準化の会合に参加するようになり、標準化のあり方が変化しています。このような環境では、技術に精通しつつ、顧客と円滑なコミュニケーションを図れることが、重要な能力として求められています。しかし、このような人材は希少で、新たに育成することも容易ではありません。

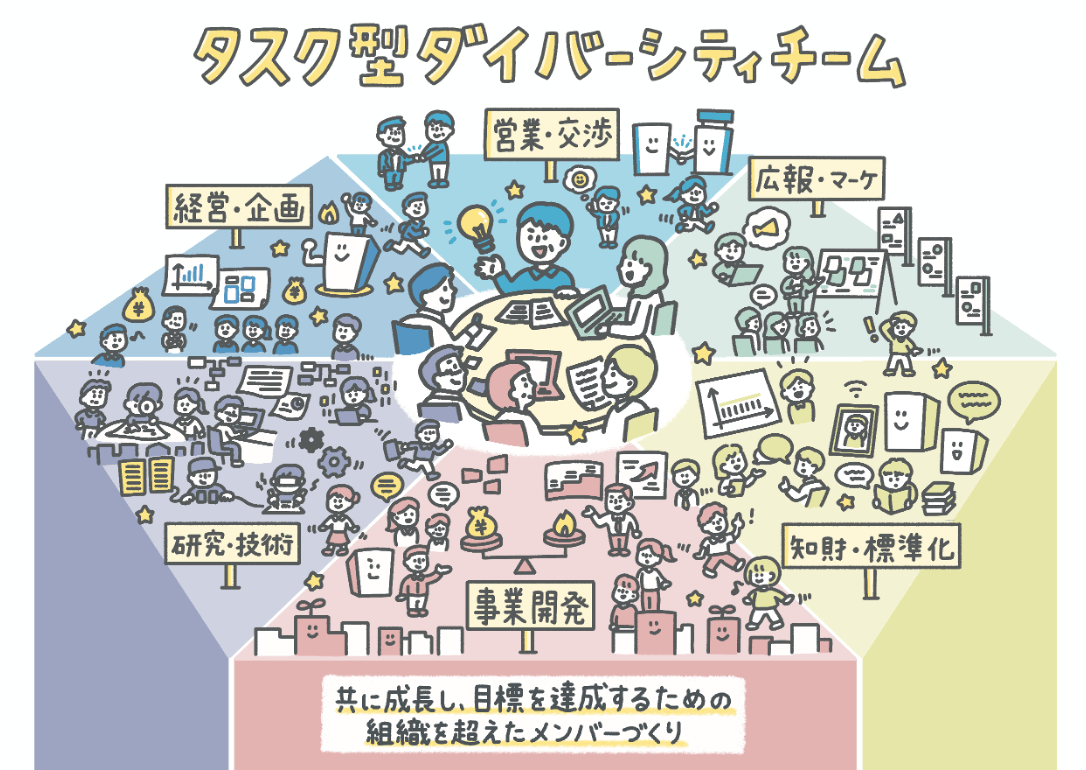

目指すはタスク型ダイバーシティチーム!

市場拡大を実現するための、強力で柔軟なチームを構築

市場拡大を実現するためには、技術に精通しながらも顧客と円滑にコミュニケーションを取り双方の視点を統合できる「スーパーマン」を求めるのではなく、それぞれの専門スキルを持つ個人が、共通の目標に向かって方向性を揃え、1つのチームとして一体的に取り組むことが重要です。このようなチームでは、各メンバーが自分の役割に特化するだけでなく、他のメンバーの役割や視点を理解することが求められます。

例えば、技術開発のメンバーがマーケティングの考え方を理解し、経営の視点を持つ人が国際標準化の重要性を認識することで、チームの力は飛躍的に向上します。

また、チームをオーケストレーションする役割は不可欠ですが、専任のオーケストレーターが必要とは限りません。研究・技術開発・マーケティングなど、どの分野の人でもその役割を担うことができるはずです。

大切なのは、目標達成に向けた“熱い思い”を持ち、チーム全体の調和を図ることができるかどうかです。さらに、チーム作りは自組織内にとどまらず、必要に応じて組織の枠を超えて人材を集める視点も持つべきです。市場環境が急速に変化する今、外部の知見やネットワークを活用することで、より強力で柔軟なチームを構築し、新たな価値を創出できるのです。

特別取材・特別会談

【特別取材】オール光ネットワークで産業が変わる!?

【特別取材】世界で活躍する人たち!

【特別会談】先進ベンダーが構想 オール光ネットワークが引き寄せる日本の未来富士通株式会社 フォトニクスシステム事業本部 先行技術開発室 シニアディレクター 青木 泰彦氏 国際標準化の最前線 ITU電気通信標準化局長が語る標準化の価値と未来国際電気通信連合(ITU)電気通信標準化局(TSB)局長 尾上 誠蔵氏 |

【特別取材】オール光ネットワークで産業が変わる!?

データセンター事業から見るオール光ネットワークの可能性 |

田中 邦裕氏 田中 邦裕氏 |

| さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中 邦裕氏 (写真) ES本部 人材企画部付 白畑 真氏 |

日本のデータセンター事業への期待と発展

さくらインターネット株式会社は、ハウジングやホスティング、最近ではクラウドサービスの提供で、日本のインターネットサービスの普及と発展を支えてきたという自負を持っています。グローバルな視点で見ればAWS、Azure、GCPといったハイパースケーラー(※1)が市場を牽引していますが、我々は国内固有のニーズを捉えたサービスの提供で日本の顧客企業や官公庁からの信頼を獲得し、ハイパースケーラーと競合するクラウドコンピューティング事業者となったのです。

現在、世の中のデータセンターが扱うトラフィックはAIの発展とともに飛躍的に拡大していますが、我々もデータセンター拡張への積極投資を継続。東京と大阪、そして北海道の石狩市の3都市5拠点にデータセンターを展開し、24時間365日体制で自社運営しています。中でも石狩データセンターは日本最大級の規模です。広大な敷地面積を持つことから最新のIT設備技術を結集した増設構想を進めています。

データセンターが抱える電力問題・・・

需要の増すデータセンタービジネスですが、将来像を見据えると決して順調満帆ではありません。最大の問題が、電力消費の急激な増大への対処です。コスト面も課題ですが、それ以上に電力供給が追いつかなくなる事態が深刻に懸念されています。

データセンターでは、コンピューティングの稼働にはもちろん、膨大なサーバーラックの発熱を冷却するのにも大量の電力が必要になります。そうした大量の電力を要するデータセンターを右肩上がりで増設するには、地域の電力会社の負担は相当なものになるのです。

最悪のケースとしては、海外の一部の途上国で起きているように、1日の中で電力供給がストップする時間帯が発生することが考えられます。そうなれば、当たり前のように使用していたインターネットサービスが一定時間使えなくなります。これでは社会全体が麻痺し、産業も停滞せざるを得ません。

オール光ネットワークと光電融合技術の実現に期待!

インターネットインフラで日本の産業を支えていくという矜持を持つ我々は、この電力供給問題に早くから対処してきました、冷涼な気候の石狩市に主力データセンターを建設したのも発熱対策の一つです。また、大容量・低遅延・電力削減を同時に進められる技術として、自社回線には光モジュールや光ファイバー網など光伝送の技術を既に大幅に取り入れています。それでも、まだルーターでは光電変換を行わなければならないので消費電力はラックの増設とともに増え続けています。この重要問題を抜本的に解決する技術革新の一つとして注視しているのがオール光ネットワークと光電融合技術の進捗です。

まずはオール光ネットワークの導入によって、トラフィックの急増が始まっている“East-West”と呼ばれるサーバー間の通信における電力消費削減を検討しています。その次の段階としてボード間通信の光化の早期実現を願い、さらに光電融合技術の最終段階である半導体内通信の光化には特に大きな期待を寄せています。やはりデータセンター内に膨大な数が格納されているGPUの電力消費と発熱が最大の問題であり、これをオール光ネットワークが解決することになれば、世界のインターネットサービス発展における最大の障害が取り除かれると言えるのではないでしょうか。

(※1)大規模なデータセンターを運営し、膨大な量のデータを処理・管理する能力を持つ企業を指す。Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloudなどがある。

IOWN構想実現の鍵となる光電融合デバイス |

富澤 将人氏 富澤 将人氏 |

| NTTイノベーティブデバイス株式会社 代表取締役副社長 CTO 富澤 将人氏 |

オール光ネットワーク構想の実現に不可欠なデバイスを開発!

NTTイノベーティブデバイスは、NTT研究所が開発した先端要素技術をデバイスとして製品化し、世の中に送り出す役割を担っています。近年はコヒーレント通信(※1)用デジタル信号プロセッサ(DSP)が、グローバルマーケットでかなりのシェアを獲得しました。その当社が現在最も注力している製品領域が、光電融合コパッケージです。光デバイスと電子デバイスの役割分担を最適化してパッケージ化した製品であり、オール光ネットワーク構想の実現に向けて開発を進めています。

通信向けの光電融合デバイスPEC1(※2)では、データセンター間を光で結ぶ製品を400Gまでは開発を完了/販売を開始、今後800G、近い将来1.6Tの製品をリリースしていきます。データセンター内の低消費電力化には、 100Tbpsのスループットを有するスイッチを搭載したボード間に使用する、光電融合デバイスPEC2を開発中です。その先のPEC3では2028年頃にチップ間を、PEC4ではチップ内のシリコンダイ(※3)間を光で結ぶ光電融合技術の開発を進めています。

ハイパースケーラーに必要とされる製品

超大容量、超低遅延、超低消費電力を満たすことであらゆる通信インフラを格段に進化させるオール光ネットワーク構想ですが、実は、当社が開発を進めている光電融合製品を最も必要としているのはAmazon, Microsoftと言ったハイパースケーラーに代表されるデータセンター事業者です。100万台規模のサーバーリソースを保有し、グローバルのパブリッククラウドサービス市場を寡占していますが、各社とも厳しい課題に直面しています。それは負荷の大きい生成AIの普及がもたらしたワークロードの急拡大への対策です。

データセンターを次々に増設して莫大な数のGPUをつなげることで何とか凌いでいるのですが、AIが求める容量の処理にインフラ自体が十分に追いついていません。加えて消費電力増大や発熱処理の問題も浮上しています。そこでデータセンター間並びに、データセンター内のサーバーを結ぶネットワークを光に置き換える必要に迫られているのです。

これからは、広義の標準化人材が必要

これまでの光通信は通信事業者を主とするテレコム市場のみでしたが、AIの成長を背景にハイパースケーラーを軸とするデータセンター市場が急速に成長すると言われています。当社でもデータセンター市場への参入を足掛かりに成長したいと考えています。

NTT研究所の光電融合技術部門を母体とする当社は、この製品分野では要素技術の面においてトップリーダーであり、ゲームチェンジャーの最有力候補だと自負しています。それでも、市場供給の際に厳しく求められるコストダウンに対応できる量産技術と製造ラインを確立しておかなければなりません。

また国際標準化の対応も重要です。そこに必要なのは、グローバルの標準化団体に参画して規格を取りまとめる狭義の標準化人材だけではありません。当社では、ライバル各社と時に手を握り、時に牽制して、交渉を重ねて自社に有利な状況を創出することで事業環境を構築していく広義の標準化人材が今まで以上に必要になってくると考えています。

(※1)コヒーレント通信は、光の位相情報を利用して高い通信容量を実現する、ノイズに強い光ファイバー通信技術

(※2)PEC:Photonics-Electronics Convergence

(※3)シリコンダイとは、半導体チップ内の薄いシリコン基板

【特別取材】世界で活躍する人たち!

IOWN構想とオール光ネットワーク技術の展開 |

荒金 陽助氏 荒金 陽助氏 |

| 日本電信電話株式会社 IOWN推進室長 荒金 陽助氏 |

IOWN構想と今後の展開

NTTは、光技術を使うことで超大容量、超低遅延、超低消費電力を可能にするネットワークとコンピューティングのインフラであるIOWN構想を提唱し、2030年までに電力効率を現在の100倍、伝送容量を125倍、エンド・エンドの低遅延性能を200倍にする目標を掲げて研究開発とサービス展開を進めています。オールフォトニクスネットワーク(APN)は、IOWNのネットワークを実現するサービスとなります。

コア技術の一つが、光をあらゆる場所で使うために電気と光との変換を担う光電融合技術です。この技術によって電気と光との変換を行う部品(光電融合デバイス:PEC)を小型化、高速化、低消費電力化することで、従来は光を使うことのできなかったところまで光を導入することができるようになります。

2026年に商用導入していくPEC-2では、コンピュータのボードとボードの間の接続を実現します。

2029年頃に商用提供するPEC-3では、コンピュータのチップ間の接続を実現し、さらにその先のPEC-4ではチップ内の接続にも光を導入できるようにしていきます。

グローバル展開を推進する“IOWN Global Forum ”世界中から150を超える団体が参画!

IOWNの製品・サービスを実現するためには、数々の技術的課題をクリアしていかなければなりません。必要とされる多くの革新的な要素技術を新たに研究開発して揃え、連携させていくことが必要となるため、NTTグループのみでは到底不可能です。

そこで、2020年1月に、インテルコーポレーション、ソニー株式会社、そして我々NTTの3社で、IOWNの世界的普及を目指した国際的な非営利団体IOWN Global Forum を設立しました。2021年1月時点で39団体、2022年1月時点で88団体と発起3社に加え内外の企業や研究機関、大学等のアカデミア、自治体などが続内外の企業々と参画し、2025年1月時点では150団体が参画する大きな組織となっています。

グローバルなエコシステム構築を目指して

IOWN Global Forumでは、オールフォトニクスネットワークで目指す世界をより具体的に描いて実現していくために、コアとなる技術の検討だけでなくユースケースの検討にも金融業界や自動車業界、放送業界、ハイパースケーラーなどのIOWNを使うメンバーが中心となって取り組んでいます。IOWN Global Forumが多くの企業や研究所等の参画を歓迎しているのは、技術面の共創が強化されるからだけではありません。ICTインフラを世界に普及・定着させていくには、多くの仲間と一緒にIOWNエコシステムを作り、広げていく必要があるからです。

IOWN Global Forumは様々な団体との連携も進めています。AT&Tが中心となって設立された光伝送システムのコミュニティであるOpen ROADM MSAや、Facebook・ノキア・インテルコーポレーション・DeutscheTelekom等が発足させた通信基盤開発に関する非営利団体である TIP、デジュール標準であるITU-Tとも連携しています。技術でどれだけ先頭を走っても、共に歩む仲間が少ないと世界でエコシステムを確立するのは難しいと言えるでしょう。共に未来を創造するため、IOWN Global Forumへの皆様の参加をお待ちしております。

世界をリードする日本の光ネットワーク技術 |

林 通秋氏 林 通秋氏 |

| KDDI株式会社 先端技術研究本部 基盤技術研究部部長 林 通秋氏 |

光ネットワークに関して50年の研究歴を持つKDDI

近年、オール光ネットワーク(APN)に関する技術が脚光を浴び始めていますが、KDDIも、2023年には独自に本格的な運用を開始した新地域通信網である“メトロネットワーク”においてIPレイヤと光伝送レイヤの融合を実現しています。このメトロネットワークは、コンピュータやモバイル端末が扱う電気信号の地域の局舎間でのやりとりを、光ファイバによる光伝送で行う仕組みとなっており、電力使用量を約40%削減しました。このメトロネットワークに導入される光伝送の技術は、当社の長い光通信の取り組みと繋がっています。実はKDDIには50年に及ぶ光伝送技術の研究歴があり、1989年に敷設したTPC-3と名付けた太平洋横断海底ケーブルは中継器こそ光電変換していましたが伝送路は光ケーブルでした。さらに1999年にはジャパン・インフォメーション・ハイウェイ(JIH)と名付けた日本列島を囲む光海底ケーブルを開通したのですが、そこにはオール光スイッチが採用されています。

蓄積してきた光伝送技術に時代の要請が追いつく

JIHの敷設から20年以上の歳月が経っていますが、その間もKDDIは様々なデバイス材料を検証するなど、光ネットワークの研究開発を粘り強く継続してきました。そうした数々の技術の蓄積は、既存を大きく凌駕する低消費電力・大容量伝送・低遅延を実現する現在のAPNに確実に活かされています。2024年10月には、KDDIと NTT、富士通、NEC、楽天モバイルによる、“APNを複数プロバイダで協調しE2Eで品質確保できるネットワークへ進化させる研究開発”の共同提案が総務省/NICTの“革新的情報通信技術(Beyond 5G(6G))基金事業”に採択されました。

KDDIが綿々と培ってきた光伝送技術が急速に市場展開され始めたのは、何よりもAIの進化と普及で膨大なトラフィックを処理しなければならなくなったハイパースケーラーが運営するデータセンター間、さらにはそのデータセンター内ネットワークへの導入が期待されているからです。データセンターは今後も世界各地に新設されますから、新たな通信インフラ技術を採用しやすいという面もあります。KDDI並びにNTT、国内ベンダー各社が磨いてきた日本のAPNに関する技術を、今になってITジャイアントが牽引するグローバル市場が渇望し始めたと言えるでしょう。

世界をリードし始めた日本の光ネットワーク技術

KDDIも参画するIOWN Global Forumは、基本は技術を持ち寄って検討する業界団体であり、いわゆる世界標準化団体とは少し異なります。そこで我々は主に国際連合傘下のITUに働きかけることで標準化の策定を主導しようとしています。

2024年7月にITU-T(電気通信標準化部門)で、“IOWN Global Forumの技術コンセプトを元に公的標準を策定すること”が合意されました。KDDIからの担当として臨んだ私はNTTやベンダとタッグを組んで各国の代表者と個別に協議し、毎回丁寧な説明をしっかりと行いました。想像以上に大変な説明と交渉を繰り返しましたが、日本の光ネットワーク技術が世界標準に向けて確かな一歩を踏み出せたと感じています。

【特別会談】先進ベンダーが構想

オール光ネットワークが引き寄せる日本の未来

| 富士通株式会社 フォトニクスシステム事業本部 先行技術開発室 シニアディレクター 青木 泰彦氏 日本電気株式会社 ネットワークソリューション事業部門 シニアディレクター トランスポートネットワーク統括部長 佐藤 壮氏 リボン・コミュニケーションズ株式会社 システム技術部 部長 滝広 眞利氏 |

ーー オール光ネットワークでは、どこまで光が広がるのでしょうか?

日本電気 佐藤氏:少なくとも現時点では末端まで全て光化するのは現実的ではないですね。宅内の端末をすべて光化させてもコスト的に合わないためです。光化される領域の拡大は間違いありませんが、どこまで進むかは経済合理性で決まります。

富士通 青木氏:無線通信においても、光の周波数帯(~200テラヘルツ)を使って通信を行う技術もあります。あらゆるものが繋がっていくことを考えれば、究極はオール光化だと考えるのが自然だと思います。

リボン・コミュニケーションズ 滝広氏:究極まで広がって欲しいですね。オール光とは何かとお客様から聞かれることが多くなりましたが、従来よりも大幅に低遅延のネットワークを想定内のコストで実現できればよいのではないかと説明しています。お客様次第で一歩一歩進んでいくことになると思っています。

ーー 現時点では、どこまで進んでいるのでしょうか?

リボン・コミュニケーションズ 滝広氏:すでに企業のお客様に対してエンドエンドのすべてを光化する技術はあります。アプリケーションが必要とする帯域以上に技術は進んでいるかもしれません。どんどん帯域を使ってみんなが楽しめるアプリケーションが生まれて欲しいです。

リボン・コミュニケーションズ 滝広氏:すでに企業のお客様に対してエンドエンドのすべてを光化する技術はあります。アプリケーションが必要とする帯域以上に技術は進んでいるかもしれません。どんどん帯域を使ってみんなが楽しめるアプリケーションが生まれて欲しいです。

富士通 青木氏:アプリケーションの登場はこれからですが、光の範囲は拡大しています。既に一般の家庭の終端装置まで光は来ていますし、携帯基地局の先も光です。そして、データセンター向けの需要が急増しています。オール光の低遅延性を必要とするユーザーも増えつつあります。

日本電気 佐藤氏:同感です。ライフサイクルでいうと、オール光ネットワークの今のフェーズは導入期ですね。成長期へとドライブするには社会的課題の解消になるのか、投資対効果が見込めるかという点が大切だと思っています。

ーー オール光ネットワークのベンダー側から見て主要なユーザーになるのはどのような顧客なのでしょうか?

日本電気 佐藤氏:テレコム市場(通信事業者への機器提供)とデータセンター市場(データーセンターへの機器提供)の2つを見込んでいます。テレコム市場は通信設備のライフサイクルに合わせて需要が回転するので、需要を長期的に見ています。データセンター市場では、今投資が果敢に行われていますが、オール光が本当にマッチするのかこれからが問われるフェーズです。

日本電気 佐藤氏:テレコム市場(通信事業者への機器提供)とデータセンター市場(データーセンターへの機器提供)の2つを見込んでいます。テレコム市場は通信設備のライフサイクルに合わせて需要が回転するので、需要を長期的に見ています。データセンター市場では、今投資が果敢に行われていますが、オール光が本当にマッチするのかこれからが問われるフェーズです。

富士通 青木氏:これまでのテレコム市場以上にデータセンター市場が増えていくという同じ見方をしています。巨大なデータセンターを擁するハイパースケーラーが需要を牽引するとみています。

リボン・コミュニケーションズ 滝広氏:ハイパースケーラーの需要は、かなり大きいですね。現在、ハイパースケーラー向けに適したものを作っている光伝送装置メーカーさんは売り上げが通信事業者のテレコム市場とデータセンター市場がほぼ五分五分、場合によってはハイパースケーラーさん向けのデータセンター市場の方が多くなりつつあるようです。

ーー ハイパースケーラーは、ベンダーからみて「顧客の顧客」になることもあるのですか?

富士通 青木氏:そうですね。通信事業者の顧客にハイパースケーラーがいるケースがあります。ハイパースケーラーが通信事業者の回線を借りているためです。

日本電気 佐藤氏:ハイパースケーラーにとって通信インフラは単にコストであり、サービス提供のために満足できるNWがないため自前で構築してきたと思っています。通信事業者がハイパースケーラーの需要を先回りし、スピード感を持って提供できれば、投資効果の観点から通信事業者の光ネットワークを借りる需要は拡大すると思います。

ーー AIの普及がデータセンター需要を牽引しているのですね。

富士通 青木氏:データセンターは膨大な電力を必要とするので、電力を確実に得られるかつ土地の安いところにデータセンターを建てる動きになっています。電力の問題と土地の問題でデータセンターの分散化が進みつつあります。

日本電気 佐藤氏:電力と土地問題は一番の社会課題になっていますね。このような問題を解決していくことがオール光の需要喚起につながっていくと思います。データセンターが分散型になると、データセンター間を大容量、低遅延でつなげる光ネットワークの適用エリアが広がります。

ーー テレコム市場とデータセンター市場に違いはありますか?

リボン・コミュニケーションズ 滝広氏:ざっくりいうと、ハイパースケーラーはシンプルに太い光のパイプを求め、通信事業者はきめ細かく設定できるパイプを求めるといった違いがあると思います。特に日本の通信事業者は最適化された設備を求めます。一方、米系の通信事業者などは80%くらいのニーズに合えば良く、細かいところは効率が悪くても全体で最適化した方が効率は上がるという考え方かもしれません。

日本電気 佐藤氏:ハード寄り、ソフト寄りといった違いもあるかもしれません。通信事業者は総じてハード寄り、ハイパースケーラーはソフト寄りであり、ネットワークに対する見方が異なりますね。ハイパースケーラーはネットワークをソフトで定義し、ハードは時流に合わせて入れ替える対象に見ていると思います。

リボン・コミュニケーションズ 滝広氏:ハイパースケーラーが使う光伝送装置はIT系のネットワーク機器と捉えられ、短いサイクルで新しい製品にどんどん置き換えていく。それに対してテレコムは20年という長いサイクルでハードウェアを使い切ることを考えているようにみえます。

ーー ベンダー各社様のオール光に関する戦略を教えてください。

日本電気 佐藤氏:当社は日本ではある程度の市場を持っていますが、世界市場で見れば光市場はメガベンダにより寡占化している状況です。挑戦する立場ですので、オープン化に注目しています。Telecom Infra Projectという標準化では、伝送装置の内部ソフトウェアの議論が進んでいます。光の性能はハードに依存するのですが、それを引き出すソフトに注目し、自社の強みを活かしていきたいと考えています。

富士通 青木氏:顧客である通信キャリアやハイパースケーラーは1社からだけ調達するわけにいかず、マルチベンダー調達になります。このため、オペレーションからみた伝送装置、サーバーや伝送装置に実装するプラガブルトランシーバ(※1)は標準化が進んでいます。当社は他社の伝送装置も監視・制御できるオペレーションシステム、他社に比べて高性能なプラガブルトランシーバや、それらが高密度に実装される伝送装置の実現に注力しています。

富士通 青木氏:顧客である通信キャリアやハイパースケーラーは1社からだけ調達するわけにいかず、マルチベンダー調達になります。このため、オペレーションからみた伝送装置、サーバーや伝送装置に実装するプラガブルトランシーバ(※1)は標準化が進んでいます。当社は他社の伝送装置も監視・制御できるオペレーションシステム、他社に比べて高性能なプラガブルトランシーバや、それらが高密度に実装される伝送装置の実現に注力しています。

リボン・コミュニケーションズ 滝広氏:当社は世界市場において、ミドルクラスの顧客に満足度の高いソリューションを提供することを特徴としています。顧客の要望は様々なので、全て自社の製品だけで対応するのではなく、オープン化・標準化された他社のプラガブルを実装した装置などをワンストップで提供しています。オープン化・標準化はライバル他社の参入など難しい側面もありますが、当社は顧客への付加価値を高めることに利用しています。

リボン・コミュニケーションズ 滝広氏:当社は世界市場において、ミドルクラスの顧客に満足度の高いソリューションを提供することを特徴としています。顧客の要望は様々なので、全て自社の製品だけで対応するのではなく、オープン化・標準化された他社のプラガブルを実装した装置などをワンストップで提供しています。オープン化・標準化はライバル他社の参入など難しい側面もありますが、当社は顧客への付加価値を高めることに利用しています。

ーー グローバル市場で戦う皆様のような会社にとって標準化がキーになると理解しました。それでは、標準化をビジネスに活かすため、どのような人材が必要ですか?

富士通 青木氏:グローバルでは、デファクト標準を議論する団体やオープンコミュニティの位置づけが重要となっており、標準のみを専門に策定する仕事をするのではなく、技術開発とビジネスの状況を見ながら、標準化を進めていく時代です。ちょっとしたスーパーマンですが、そのような人が標準化や協業の交渉に出ていかないと存在感を発揮できません。

日本電気 佐藤氏:私もそう思います。標準化人材に求める能力の範囲は広いため、従来のような画一的な社内の育成では育てられない。多様な人材をチームにして仕事を進める中で、能力を見出して抜擢していくのが良いと考えています。あくまでも、各自がマルチなタスクをこなすチームがベースであって、一人に依存するわけではありません。

リボン・コミュニケーションズ 滝広氏:これまでの日本は、必要な人材は社内で育てるという文化でしたが、業界内の人材流動を活用し、能力のある方に来ていただくことがもっと必要ですね。

(※1):装置にプラグインで実装できる小型の光トランシーバ。伝送速度やサイズが標準化されている。

国際標準化の最前線

|

尾上 誠蔵氏 尾上 誠蔵氏 |

| 国際電気通信連合(ITU) 電気通信標準化局(TSB)局長 尾上 誠蔵氏 |

ーー 国際標準規格策定においてどのような役割を担われているのでしょうか?

ITU(国際電気通信連合)はデジタル技術、ICTに関する国際連合の専門機関として、電気通信技術の発展や国際的な接続を促進し、すべての人にデジタル接続をもたらすことに取り組んでいます。その中の標準化部門がITU-Tであり、他にITU-R(無線通信部門)とITU-D(電気通信開発部門)があります。

ITU-Tでは、通信網の技術・運用方法に関する国際標準の策定に向けて、10の研究グループが幅広い検討を行っています。例えば、セキュリティ、トランスポート、マルチメディアといった技術領域から環境、品質、さらには番号のような運用面まで、多岐にわたるテーマをカバーしています。

私が局長を務める電気通信標準化局(TSB)はこれらの研究グループの活動を含むITU-T全体の運営を担う事務局としての役割を果たしています。時折、私のことを 「ITU-T局長」 と呼ぶ人がいますが、これは正確な表現ではありません。ITU-Tは、加盟国、民間企業、アカデミアなどからのITUメンバーが主体の広範な活動であり、私はそのITU-T活動を支えるTSBのトップとして、「TSB局長」 というのが正式なポジションです。

【ITUビル全景の写真】右端はタワーと呼ばれるビル(15階建て)。左端が尾上氏オフィス(5階)のあるモンブリアンビル。中央は、ベレンべビルで建て替え計画中。(撮影:尾上氏)

ーー 日々のワンシーンをご紹介ください!

ITU-Tの会議などのイベントには様々な国や企業から電気通信の関係者が参加します。国籍や人種はもちろん、それぞれの国における立場や考えも様々。

TSB局長として、このように幅広いメンバーが参画する環境をITUの強みとして生かしてくことが重要だと考えています。

ITUのオフィスが所在するスイスのジュネーブはフランスとの国境に近く、フランス語圏なので、私も当初はフランス語を習得した方が良いかとも思いましたが、すぐに諦めました。ITUでは国連公用語である6か国語が使われますが、日常業務はほぼ英語で問題なく進められます。たまにフランス語が必要な場面もありますが、TSBの同僚や秘書が手伝ってくれるのでなんとかなっています。

【2023年1月就任直後の初めての局全体の会合で撮影した集合写真】(撮影:秘書Mairéad)

ここは技術系が多い組織でありながら、女性比率が日本の組織に比べるととても高い印象があります。その他に働きやすさという面では、まず自宅から通勤時間が15分。空港までも15分。ジュネーブはコンパクトで機能的な街なのです。それでいて、市内に借りた自宅は一人暮らしにはかなり広く、伸び伸びと暮らしています。

ーー 尾上さんが注目している、日本発の通信テクノロジーはなんですか?

オール光ネットワークの技術的な進展と普及に関しては、大いに期待しています。SDGsを重視しているITUは、電力消費を大幅に削減することが可能な技術については持続可能な社会の実現に向けた重要な要素技術だと捉えています。増加する一方となっている通信ネットワークの消費電力を抑えてくれるものと理解しているのです。2023年12月5日に開催されたITU-TのCxO Roundtableにおいて、IOWN Global Forumを代表してNTTからIOWNの国際接続性の担保や、途上国も含めた世界展開に向けた公的標準策定の重要性が提案され、その重要性が認識されました。その後、関連の新しいワークアイテムがスタディグループに提案され、合意されています。

個人的には、何十年も先になるとは思いますが、オール光技術が、通信規格なしでも自在にネットワークを接続できる時代をもたらすという夢(というか妄想)を描いています。(標準化局長として、標準化が不要になるという考えではなく、標準化が技術の変化に対応して進化しなければいけないという主旨です。)これまでも、ノード同士がネゴシエーションしてインターフェースを決め、ノード処理が全てソフトウェア処理であればソフトウェア変更でインターフェースを自在に変更して接続は可能です。ところが、現状のハードウェア技術では、全ての処理をソフトウェアで行うと、消費電力が莫大になり、現実的ではありません。特に無線信号処理は高度で複雑な処理を求めると大きな負荷がかかります。しかし、IOWN構想の最終フェーズでCPU等チップ内のプロセッシングの光化が実現すれば、プロセッサーの消費電力は大幅に下がり、私のこの夢は一気に引き寄せられるでしょう。

ーー LTE技術を主導した、尾上さんの「偶数・奇数の法則」とは?

私は「偶数世代のみ大成功の法則」というのを数年前から移動通信世代の第2法則として提唱しています。第2世代は、欧州発で世界に広がった通信規格GSMのことを言っています。(日本のPDCは2Gとして最高の技術で日本の1事業者としては大成功ですが、これはグローバルな視点での法則です。)GSMは予想を超えるモバイル通信の需要を生み出し、業界として大成功でした。一方、3Gは、周波数オークションなど経済的背景も影響し、展開が遅く、需要も期待を下回りました。

【4年に一度の世界電気通信標準化総会(WTSA-24)が、昨年10月にインド・ニューデリーで成功裏に幕を閉じた。標準化局長としての大仕事。/@Fliker】

そして4Gは、初めての世界統一規格となり、展開も早く、期待を超える需要があって大成功。この法則を言い始めた当時は、5Gの議論が盛んなころで、私の法則を嫌がる人もいました。しかし私は、たとえこの法則があったとしても、クロスインダストリーコラボレーションによって5Gを大成功に導けるとポジティブなメッセージを発信することを意図していました。5Gがローンチしてから数年経っていまだにマネタイズの課題が議論されており、まだ大成功とは言えません。私の法則がまだ成り立っているのは喜ぶべきなのか複雑な気持ちですが、次世代の6Gが大成功になると期待します。

ーー 尾上さんの、標準化に対する想いを教えてください!

標準化は目的ではなく、新たな通信を普及するための手段、ツールです。ただし、世の中の役に立つ、世の中を素晴らしいものにする強力なツールです。それは世界中の国で使われてこそ意味があります。全世界で使われて初めて価値が出るのです。

ITUに参加する194カ国には多くの途上国が含まれています。世界の人口の3分の1がまだオフラインという現状から、世界中にデジタル接続をもたらすITUの役割に多くの国々から期待されています。私たちは、デジタル接続を前に進めるために標準化そのものが重要な役割を担っていると自負しています。標準規格に適合した設備や製品が世界中で使われることになり、それによってマーケットは拡大し、規模の経済でコストが下がる。また、共通の規格の製品同士の健全なる競争で価格が下がる。コスト、価格の低下で更に普及が加速するという好循環を生み、そして全ての人々に手ごろな価格のサービスの実現に近づく…これが、世界中の人々、社会に恩恵をもたらす、標準化の役割であり価値であると信じています。

電気通信の国際連合の標準化機関。本部はスイス(ジュネーブ)。193の国・地域が加盟。

電気通信の国際連合の標準化機関。本部はスイス(ジュネーブ)。193の国・地域が加盟。 NTT、インテル、ソニーが2020年に設立。オール光ネットワーク等の新たな通信基盤の実現を促進。

NTT、インテル、ソニーが2020年に設立。オール光ネットワーク等の新たな通信基盤の実現を促進。 AT&T、Ciena、Nokia、富士通が2015年に設立。

AT&T、Ciena、Nokia、富士通が2015年に設立。 META社(旧Facebook社)と各国の主要な通信事業者が2016年に設立。通信インフラの技術や製品開発を推進。

META社(旧Facebook社)と各国の主要な通信事業者が2016年に設立。通信インフラの技術や製品開発を推進。 米国の主要な通信事業者・ベンダが1998年に設立。光ネットワーク製品やそのコンポーネント技術の開発・相互接続・運用テスト等を実施。

米国の主要な通信事業者・ベンダが1998年に設立。光ネットワーク製品やそのコンポーネント技術の開発・相互接続・運用テスト等を実施。